どうも皆様こんにちは

今回はTKA後の膝関節可動域制限について少し考えていこうと思います

屈曲可動域に悩む方もいると思いますし、伸展可動域獲得に悩む方もいるかと思います

どちらにも対応できるように書いていきたいと思います

脛骨大腿関節の可動域改善を図る前に膝蓋大腿関節の可動域制限をちゃんと評価しましょうね、って言うのが今回のポイントです

膝関節が好き

膝関節を学び直したい

TKA後の可動域獲得に難渋している

目次

TKA後の膝関節可動域制限について

Google Scholarで「TKA 可動域制限」って調べると結構な量が出てきました

その量、ざっと1000件

結構多くの報告がされているのかぁ、なんて思っています

可動域制限に対する介入だとか、制限因子に関する報告だとか、たくさんありました

ただ、まぁ抄録も拾ってきてくれるんですよね、Google Scholarって

屈曲可動域について

一般的に膝関節屈曲角度は120°以上あればADLに支障は生じない、言われています

これは「自転車」に乗る際に必要な膝屈曲角度と言われていますね

なので、TKA後は最低でも120°の屈曲角度を獲得する必要があります

伸展可動域について

伸展可動域については当然のように、0°を目指すべきです

膝関節伸展角度-5°や-10°では膝蓋大腿関節に対して圧縮応力が増加するので、

疼痛の原因になると考えています

また、膝関節のloose-packed position(LPP)は軽度屈曲位(25°屈曲位)なので、

膝伸展制限が生じている時点で、膝関節の不安定性が生じ、これもまた疼痛の原因になると考えられます

なのでTKA後の膝関節伸展角度は0°を目指すべきですね

TKA後の膝蓋骨可動性について

屈曲伸展は主に脛骨大腿関節の話になりますね

ただ、脛骨大腿関節が可動するに伴って、膝蓋大腿関節も可動しますよね

要は膝蓋骨も一緒に動いてますよね、と

膝蓋骨ってテコの支点となって、大腿四頭筋の筋出力を高めるために存在している、と考えられています

存在理由自体はそうかもしれませんが、脛骨大腿関節(膝関節)の可動域改善には、

膝蓋大腿関節の可動域がかなり大切なんですよ〜

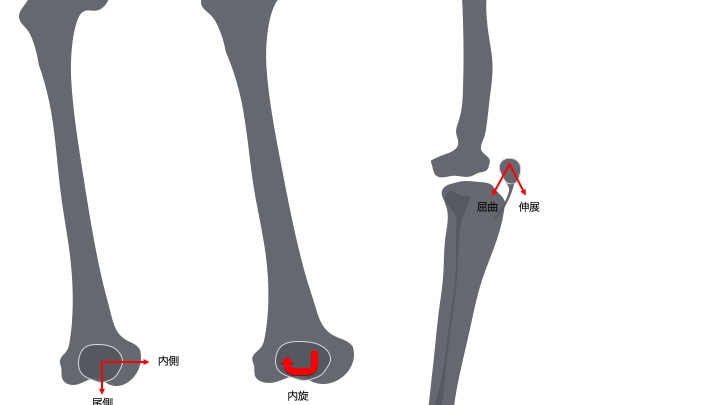

膝蓋骨の可動方向

膝蓋骨の可動方向ですが、

- 頭側・尾側

- 内側・外側

- 回旋

- 傾斜

大きくはこの動きが生じますね

特に回旋は内側・外側回旋、傾斜は内側傾斜や外側傾斜など

膝蓋骨はかなりの可動性を有しています

また屈曲伸展や前傾後傾などで表現されることもありますね

屈曲(前傾)は膝蓋骨下極が脛骨に近く動き、

伸展(後傾)は膝蓋骨下極が脛骨から離れる動きです

脛骨大腿関節屈曲時の膝蓋骨の動き

脛骨大腿関節が屈曲するとき、膝蓋骨は以下のような動きを呈します

- 屈曲

- 下制

- 外方変位

屈曲と下制はわかりやすいと思います

膝関節(脛骨大腿関節)を屈曲していくと、大腿四頭筋が伸張され膝蓋腱のテンションが高まります

膝蓋腱のテンションが高まることで、膝蓋骨下極が牽引され屈曲・下制の動きが生じます

また、同様に外側広筋や大腿筋膜張筋が伸張されることで、膝蓋骨は外側変位の動きを伴うと考えられます

脛骨大腿関節伸展時の膝蓋骨の動き

脛骨大腿関節伸展時の膝蓋骨の動きは、基本的に屈曲時と相対する動きを呈すると考えます

なので、

- 挙上

- 伸展

- 内側変位

伸展時も大腿四頭筋による影響が大きいです

大腿四頭筋の収縮が生じることで、膝蓋骨は頭側(挙上)に牽引され、

膝蓋骨下極も頭側の牽引されるので、上極に対して高い位置になるため、相対的に膝蓋骨は伸展を呈します

内側変位に関しては、VL,TFLの弛緩に伴うのと、骨形態による影響が大きいと考えていますが、まだ明確な答えは持ち合わせていません

膝蓋骨可動性の評価

膝蓋骨の可動性を評価する場合は他動的に内側や外側、頭尾側など操作していくと思います

ただ、この時に傾斜や回旋も伴ってしまうケースもあります

内側への可動性を評価しようと外側から操作した際に、膝蓋骨の内側が挙上してしまい、外側傾斜が伴う、など代償動作が生じてしまうので、膝蓋骨を操作する際は代償動作が生じないように操作する必要があります

膝蓋骨可動性の制限因子

最後は膝蓋骨可動性に影響を与える制限因子をざっくりと紹介していきます

基本的には膝蓋骨に付着している軟部組織は何か?ってことを考えていけば、概ね理解できると思います

内側制限因子

ここで言う内側制限因子は、膝蓋骨の内側変位を制限する因子に関してです

基本的には外側に位置する軟部組織が内側制限因子になり得ます

外側広筋や大腿筋膜張筋、外側の膝蓋腱部、皮膚などです

外側広筋や大腿筋膜張筋の影響を考える際にはober’s testなどを用いるのが一般的でしょうか

外側制限因子

それに対して外側制限因子は、膝蓋骨の外側変位を制限する因子なので、

内側の軟部組織が制限因子になり得ますね

特にpara-patella approachなんかの場合だとなりやすいのではないでしょうか

傾斜・回旋の制限因子

傾斜に関しては内外側、腹背側(屈曲伸展)があります

回旋は内側・外旋ですね

どの方向に制限が生じているかによって、制限因子も異なってきます

ただ、基本的には上述した内側・外側の制限因子の影響が大きいと考えています

そもそもTKA後に膝蓋骨に付着している軟部組織は何か?って考えるとそこまで多くの因子を出てこないと思います

なぜ膝蓋骨の可動性が大切なのか

ここまでで膝蓋骨の動きについては概ね理解いただけたかと思います

これは膝蓋骨に限った話ではありませんが、関節の可動ってどう動くか決まってますよね?

そこから逸脱しているから問題が生じてきます

正常とは異なる動きを呈していれば、それは該当関節に対してメカニカルストレスとなり、

疼痛を誘発する要因になり得ます

膝蓋骨可動性が低下している場合

膝蓋骨の可動性が低下している場合に、荷重位で強制的に伸展をしたらどうなるでしょうか?

脛骨大腿関節が伸展する時には、膝蓋骨は挙上するのでしたよね

この時、膝蓋骨の挙上制限が生じているのに脛骨大腿関節が伸展しようとすると、

膝蓋骨下極に過度な伸張ストレスが加わることが想像できます

さらにその過度な伸張ストレスから疼痛が誘発される可能性もありますよね

伸展時の膝蓋骨の動きは挙上だけではなく「膝蓋骨伸展」という動きもありましたね

挙上と同様に膝蓋骨伸展制限が生じていると、やはり同部位に伸張ストレスが加わり疼痛が生じる可能性が出てきます

こう言った理由からTKA後の膝関節可動域制限が生じている場合には、膝蓋骨の可動性がかなり大切になってくると考えています

TKA後の膝関節可動域制限について【膝蓋骨の可動性はかなり大切?】のまとめ

膝蓋骨の可動性についてが中心となりましたが、TKA後の膝関節可動域を考える上で避けられない部分だと考えています

膝蓋骨の可動性が乏しい状態(=不安定性が生じている)では、圧縮ストレスによる疼痛も生じやすくなると考えています

また、臨床的にも膝蓋骨の可動域制限が生じている場合、脛骨大腿関節の可動域を改善することが難しいとも感じています

膝蓋骨の可動性をしっかりと評価してから、脛骨大腿関節の可動域を獲得していきましょう〜

膝関節が好き

膝関節を学び直したい

TKA後の可動域獲得に難渋している

こんな方の参考になれば幸いです

もし何かあれば、問い合わせやTwitter DMからお気軽にご質問をどうぞ!